|

2月28日(金)  年長児だけの「卒園遠足」は、宮島の山登りだが、昨年、一昨年と雨のため「みやじマリン」(水族館)に行った。今年は好天だったが、PM2.5の濃度が上がる予想だったので結局水族館になった。実際には濃度はそれほど上がらなかった。道すがらの厳島神社では、学問の神様「天神さん」にもお参りした。もうすぐ1年生だからね。 もちろん子どもたちは水族館も大好き。大きなトドが泳ぐ水槽は迫力がある。「山へ行きたかった」という子も多いので、帰りは予定を少し変えて多宝塔や五重塔を巡る山辺の道を歩いた。  |

|

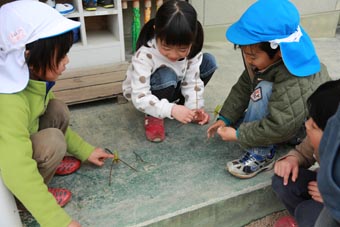

2月27日(木)  2月は大学の授業が一段落するからか、見学者が大変多い。今日は岡山のN大学から学生20人がやって来た。子どもたちはもちろん大喜びだ。園内を一通り案内しながら何カ所かで止まって解説をしていたら、ついてきていた年長の女の子たちから「園長先生、話長すぎ!お姉さんと遊ぶ時間がなくなるじゃん!」とクレームがついた。 山にあるシダを使ってぴょんと跳ねる「バッタ」を作るのが流行っている。コシダならいくらでもあるが、細いので跳躍力が今一つ。そこで数人を連れて少し奥に入り、ウラジロを取らせてやった。コシダの何倍ものジャンプ力に大満足。  |

|

2月26日(水)  年長が掘っているタイムカプセルの穴も、深くなると土を出すのが難しい。そこで上の子が出ている根っこにバケツを引っかける。下の子がスコップで土を入れる。上の子がバケツを引き上げ土を捨てる、という見事な連係プレーが誕生。今日でほぼ掘り終えた。 未就園児親子の自由登園日「かえでっこくらぶ」も今日で今年度は終了。お話し会では「大きなかぶ」ごっこも楽しんだ。ただPM2.5の濃度が高くなってきたため午前10時で外遊びは中止。ほとんど室内で過ごす一日となった。福島の子たちは毎日こうなんだろうな。  |

|

2月25日(火)  昨日の起工式に続き、年長児はいよいよタイムカプセルの穴掘りに着工。ところが子どもたちが掘り始めると、ミミズなどを期待したニワトリの「あかね」がやって来て忙しく動き回るので、子どもたちから「もう!あかねちゃん、じゃませんとって!」とブーイングを受けていた。穴は一日で目標の深さにかなり近づいた。 午後は2クラスで「かえでの森」の下まで遊びに出かけた。もう来る機会も残りわずか。今まで登ったことがない斜面に挑んでみたり、2チームに分かれての「葉っぱ合戦」で歓声を上げたりした。  |

|

2月24日(月)  催し物続きだったので、こもれびホールになかなか出せなかったひな人形だが、子どもたちと一緒にやっと飾ることができた。全部並べ終わり「さあ」と雪洞のスイッチを入れたが点灯しない。電球を別に納めていたのだ。職員が電球を探している間、しかたないので「♪あかりがつかないぼんぼりに」と歌いながら待った。 年長2クラスが園庭の隅に集まり、卒園の記念に埋めるタイムカプセルの穴掘りについて説明会を行った。いわば起工式である。毎年この作業がはじまると、卒園が現実味を帯びてくるように思う。  |

|

2月21日(金)  昨日の劇団に続き、今日は私も授業を持つ音楽大学の学生13人が来園し、ミニコンサートを開いてくれた。モーツァルトあり、一緒に歌える曲あり、楽器紹介ありの多彩な30分。全員揃ってのトーンチャイム演奏では、オルゴールのようによどみなく流れる演奏を聞かせてくれた。職員もハンドベルをするが、ちょっと負けたね。私も1曲、40年ぶりぐらいに叩くスネアドラムで参加させてもらった。 終演後、子どもたちからお花をプレゼントしたが、半年前に実習に来たS君のところには、手作りのプレゼントが集中していた。  |

|

2月20日(木)  劇団風の子の公演。今年は福島県から来た班による、子ぶたの冒険物語。主人公の子ぶたと雲が「ザルミントン」でガチンコ勝負するクライマックスでは、点数を数える子や「がんばれー!」と声援を送る保護者もおられ、大変盛り上がった。終演後「もし主役が負けたらどうするんですか?」と聞いたら「それならそれで、やりようがあります」とのこと。プロに対して余計な心配だった。 朝の池には久しぶりの氷が張っていた。「ハートの形!」「眼鏡みたい!」「これ北海道みたいな形!」「ネズミのしっぽ!」など、年長の子たちが真っ赤な手でいつまでも盛り上がっていた。  |

|

2月19日(水)  職員の子息で卒園生でもあるH君。今春大学を卒業し、東京での就職が決まっているが、ここ数日ヒマなので幼稚園でボランティアをしたいと申し出てくれた。そしてあちこちの修理などに大活躍。今日は積木を整理する木枠を作ってくれたが、ヤスリがけの下請けとして女工さんたちを上手に使っていた。 砂場の新しいアイテムとして左官用のコテを導入したが、安物だったのですぐにダメになった。プロよりも子どもたちの方が使い方はハードだ。やっぱり自作するしかない、と私が作ったのがこれ。砂場遊びに革命が起こるだろうか。  |

|

2月18日(火)  朝。平地は冷たい雨だったが、園の2階から見る宮島の山は、上半分が白く覆われていた。海では収穫が最盛期を迎えているカキ筏で、早朝からカキ船が作業をしていた。 そんな中、年長T組では、卒園の記念に園庭に埋めるタイムカプセルの準備として、子どもたち一人一人へのインタビューが行われていた。「幼稚園で楽しかった遊びはなに?」「大好きな友だちはだれ?」などなど。担任が聞き書きしてビンに入れ、15年後、青年になった本人が読むまで、土の中で眠る。  |

|

2月17日(月)  年中T組で劇あそびを振り返る話し合いをしていた。「みんな、劇はどうだった?」という担任の問いには「楽しかった!」が圧倒的。「家の人は何て言ってた?」には「良かったよ」「楽しかった」などが多かった。中には「ありがとう」と言われた子もいたそうだ。 年長児の間ではビー玉転がしのクーゲルバーン作りが、進化しつつ延々続いている。面白いのは、うまく転がる通路ができると、必ずそれを隠すようなふたや壁を作ること。玉が、見えないところでもちゃんと計算どおりに転がり、出口にくると、達成感が倍増するのだろう。わかるわかる。  |

|

2月15日(土) 「劇あそびの会」本番。1クラス1演目ずつを見ていただく。大人の目で見た完成度を求める「発表会」ではなく、遊びの中で育つものを感じ取っていただく会。 年少S組のはじまり。この日が楽しみだった子どもたちの喜びが伝わってくる。  年中H組。張り切って大きい声を出す自動車工場の子たちだが、緊張感がぎゅっとつないだ手から伝わる。  年長A組。最後には100歳の誕生を祝う大型ケーキが登場。会場からも拍手が起こった。  最後に登場する年長T組の子は、待ち時間をカードゲームなどで過ごす。劇そのものもだが、適度な緊張感を保つこの時間の過ごし方も大きな課題。  |

|

2月14日(金)  年少S組でD君が床に伏して泣いていた。劇で使う大道具に触ったら倒れた拍子に壊れたらしく、責任を感じたのだろうか。でもT君たちはすぐにテープで貼り付け「大丈夫、もう直ったよ」となぐさめていた。劇は初めての年少児だが、本番を明日に控え、緊張感を少しは感じ取っているのかな、と思わせる一コマだった。 年長A組では卒園のときに歌う曲の歌詞カードが配られ、練習がはじまっていた。長い歌だが、憧れの曲でもあるから、結構しっかりと歌える。聞いていて少しジーンときた。左上の男子たちは、歌詞を見ずに覚えて歌えるか、目をつぶって挑戦していた。  |

|

2月13日(木)  「劇あそびの会」本番を2日後に控え、年長2クラスの劇を全園児が見る「試演会」を行った。昨日は集中力がなく、間違えたりふざけたりで、やればやるほど「どつぼ」にはまっていたT組だが、今日はその反省が生きたのか、見違えるように集中していた。子どもたちの自己評価は「75点」とのこと。「じゃあ昨日は?」と尋ねると「15点」。なかなか冷静に自分たちを見ている。本番が楽しみだ。 寒さをものともせずに遊び回る年少の男の子たち。その姿を見ると、何となく「オレたち仲間だぜ」とでも言いたそうな雰囲気が生まれてきている。もうすぐ年中のおにいちゃんだもの。  |

]

|

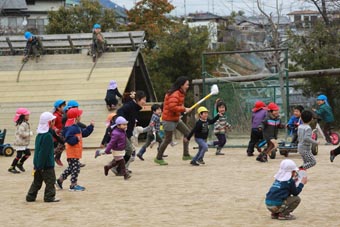

2月12日(水)  年長A組の劇では、終盤に大勢がお風呂に入るシーンがあるが、その時にはタオルに見立てたビニール風呂敷を使う。それならば本物のタオルを使えばいい、と思うのは大人の考え。子どもたちは決して本物は使わない。この「決して」の部分に、子どもが劇を楽しむ意味、子どもの劇の本質があるように思える今日この頃。 節分の名残か、職員が鬼の金棒みたいな物を持って走ると大勢の子が嬉々として追いかけ、その人数は増えてくる。まさしく「鬼ごっこ」。でもその姿は、子分を引き連れたガキ大将のように見える。  |

|

2月10日(月)  幸か不幸か土日と重なった大雪。送迎の苦労はなかったが、思い切り雪で遊ぶ体験もできなかった。園庭の雪も朝には消えていたが、ままごとハウスの屋根から滑り落ちたのが少しだけ残っていた。めざとく見つけた子どもたちは、早速名残の感触を楽しんでいた。 大人が下手な劇をするとすぐ飽きる子どもたちも、子ども同士だと、分かりにくくても辛抱強く集中して見るのはなぜだろう。こもれびホールでの年少H組の劇も、年少T組の子たちがじっと見つめていた。そこへ年中組の子もやってきたが、何とド派手な出で立ち。  |

|

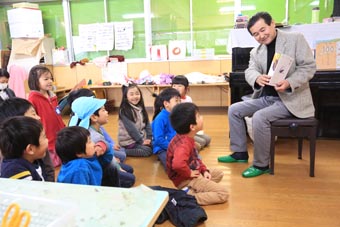

2月7日(金)  絵本画家の野坂勇作氏が来園。当園とは『どろだんご』の取材以来縁が深いが、体調を崩されたこともあり来園は数年ぶり。山口での講演を前に「子どもたちの顔を見に来た」とのこと。「園庭の木が大きくなった」というのが最初のご感想。仲良くなった年長T組の子たちは、降園前に絵本『どろだんご』を読んでもらった。小学校行事で約半数の子の早退後だったのが残念だが、お得な体験をした。 ティッシュの箱で何か作ろうと思って、職員室に紙テープをもらいに来た年少のYちゃん。「水色に水色じゃ、ちょっと合わないし…」などと独り言を言っていたが、最終的な彼女のチョイスはこれ。なかなかいいんじゃない?  |

|

2月6日(木)  年少S組の子たちがクラスの劇をはじめて「こもれびホール」でやってみた。でも出番になると照れてしまい、お互いの顔を見合わせて笑うばかりでセリフが出ない。劇は思い出したように進む超スローペース。まあ、ステージデビューだからこんなものだね。 今日も一日中雪が舞った。昨日の日誌から雪の結晶に興味を持つ子もいたので「結晶観察装置」を考案した。と言っても保冷剤をフリースの布で巻いただけ。それでも溶けるまでの時間はかなり稼げるので、じっくり見られる。集まってきた年長児たちから「わー、雪の結晶みたい!」という声も上がった。だからそうなんだってば!  |

|

2月5日(水)  2月生まれの誕生会を行い、出し物では職員が劇を演じた。クラスごとの劇あそびが盛り上がっている子どもたちにとって、「お手本」とまでは言えないが「参考」ぐらいにはなったと思う。「反面教師」にはならなかったと思う。 寒さがぶり返し、雪が降ったりやんだりした。雪が舞い始めると子どもたちは走り回って雪とたわむれる。大人の私はカメラを持って雪とたわむれる。  |

|

2月4日(火)  各クラスで取り組んでいる劇だが、こもれびホールのステージでやってみるクラスも出てきた。なかなか流れができなかった年中H組も、ホールでやると、案外うまくいったようだ。大道具を片づけるめがねの3人組も満足そう。 今日は立春。園庭で一番に春を告げてくれるのは、年少T組の前にある紅梅。写真は朝露を受けた昨日のものだが、たぶん3日ぐらい前から咲いていたと思われるので、公式開花日は2月1日ということにしておこう。  |

|

2月3日(月)  子どもたちが1年で一番嫌いな日、節分。でも人生クリスマスや正月ばかりではないのだから、ともかくやって来る2匹の鬼と闘うしかない。しかし今年の子たちはとてもよくがんばっていて、特に先生が拉致されそうになったときには、血相を変え協力して奪還していた。鬼さんたちも「手ごたえがあった」とお喜びだったとか。 地元テレビ局の取材もあり、いい構成のニュースでも流れたが、鬼が去った後、泣き止まない年少児を「今年はやっつけたからもう来んのよ」となぐさめる年長児の姿もあった。でも「1年後にまた来るけど」とちゃんとつけ加えた。そう、情報は正確でなくちゃね。  |