|

1月31日(金)  一時の盛り上がりがすっかり影をひそめた年長のコマ回しだが、最近再燃の兆しがある。まだ5回連続成功を果たしていない子もがんばっている。T君が5回目に挑む前、「ああ、ドキドキする−」「いつもどおりやればいい」「うまくいきますように」。これらは全部、回りで見ている子たちの言葉。本人は黙々とひもを巻いていたが、残念ながら5回目は失敗に終わった。 下は5回目を前にしたT組のSちゃん。緊張しながらもコツをつかんで成功させた。今日のところは二人の明暗が分かれたが、かけがえのない体験をしたという点では同じ。  |

|

1月30日(木)  年少H組の劇遊び。演目はご想像に任せるが、並べた椅子のないところが入り口。そこにやってきた3人連れは、丁寧に正座するとかしこまって来訪のご挨拶。というわけではなく、ピョンピョンと跳ねてきたカエル。 保育室のペレットストーブでは、簡単な料理がいろいろ楽しめるが、最近のトレンドは、何と「いりこ」(煮干し)。これを焼き始めると独特のいい香りがしてくる。カルシウム、ミネラルたっぷり、糖分なしのおやつだが予想以上の大人気。年少T組の子たちもご機嫌で一人1匹丸かじり。  |

|

1月29日(水)  地元のラジオ局「FMはつかいち」に、子どもたちが自分で考えた作文を読むコーナーがあるが、参加を希望した年長の6人による収録が行われた。といっても遊び中に保育室でICレコーダーに吹き込むだけ。5秒で終わる子、1分近い長文を読む子などいろいろだが、それぞれの味のある思いが伝わってきた。 年長T組のS君が考えた変身アイテム。マスクを替え、ピンクの羽を黒い段ボールで覆えば、キジからカラスに早変わりできる。一人で何役もやりたい子は、それなりの工夫を自分でしている。  |

|

1月28日(火)  砂場に新しいアイテム登場。砂場研究の第一人者、D大学のK先生の発案による底を抜いたバケツ。初めに私が大型プリンのような型抜きを作ったら、見ていた年少児から「オー!」と歓声が上がった。早速自分たちでやってみたがなかなかうまくいかない。固め方、水加減、抜き方、いろいろあるんだよ。ま、がんばってちょうだい。 年中T組が取り組んでいる劇は、ネコたちの冒険物語。右のテーブル下に隠れている魚たちの出番は遅いので、当分この状態だが、それはそれで穴ぐらの世界が楽しいようだ。  |

|

1月27日(月)  年長の女の子たちが男の子を追いかけて意見していた。「ねえA君。B君泣いとるよ。なんで一緒に遊んであげんのん?」「…」「みんなで一緒に遊べばいいじゃん!」「#●☆※!」「仲よくすればって言ってるのに、なんで『カンケーない!』とか言えるん!」「…」正義の追求には男の子もタジタジ。でもきっと「うっせーなあ。放っといてくれ!」と思ってる。男女の違いが見えてくる6歳。 年長A組では劇で使うお面などの小道具が揃ってきた。でも担任は「物作りばかりが先行して、お話し作りの方が…」と悩み中。  |

|

1月23日(木)、24日(金) 園長京都出張のため、「気まぐれ保育日誌」は休みます。 |

|

1月22日(水)  新しい腐葉土を作るため、園庭の隅の「堆肥場」に今年の落ち葉を入れる作業がぼちぼち続いている。かぎぼうきでかさかさと集め、両手でふんわりと抱え、紙袋にぎゅうぎゅう押し込む。どの作業も楽しいので、かえでの森の大きなナラの木の下で始めると、学年を問わずたくさんの子が集まってくる。 年長A組のクーゲルバーン(玉の道)作りは、積木の箱やいす、ままごとテーブルも総動員するほど大規模になっている。そして窓枠を巧みに利用したスタート地点。どこまでも進化は止まらない。  |

|

1月21日(火)  卒園記念誌に載せる年長児一人一人の写真を撮影。場所は遊具「屋根のぼり」または「風の塔」のどちらかを本人が選ぶ。照ったり曇ったり時には降ったりのコンディションで、しかも気温が低い中、今日だけで1300回以上シャッターを切った。「下手な鉄砲…」という言葉が頭をよぎった。中休みの時にはKちゃんMちゃんが温かいお茶を持ってきてくれた。「ホッ!」 年中H組では、劇の候補として子どもたちから希望が出た絵本のあらすじを確認し、配役の希望を聞いた。当然のように人気が集中する役と、だれも希望しない役が出てくる。もちろん無理に配役を変更させたりしない。困れば考えるのが人間。  |

|

1月20日(月)  各クラスで劇あそびの活動が活発になっている(年少T組にて)。みんなで劇を作っていくのは、年少児にはもちろん初めて。でも自分以外の何かになるなど、「うそごと」を楽しめるのは、人間に与えられた本質的な能力らしい。「その気」にさせるのは難しくない。 年少S組の子たちが床に敷物を敷き、赤ちゃんを連れてやっていたのは「バーベキューごっこ」だという。カゴをひっくり返して野菜を並べるアイデアがすてきだ。ここにも「うそごと」を楽しめる子たちがいた。問題は「ごっこ」から「劇」に次元を高めていくこと。  |

|

1月18日(土)  新年恒例のもちつき大会を行い、年長の保護者や父母の会役員さんにより合計6臼をついた。年長児は途中で一人10回のもちつき体験をする。2種類ある大人用の杵のうち小さい方を使うが、それでもかなりの重さなので、軽量級の子どもは、振り回されそうになる。それでも臼のまん中をめがけて懸命に打ち下ろす。 つき上がった餅を丸めるのは年少、年中児の仕事。「お餅って、温かくて、柔らかくて、きもちいい!でも、初めてなのでちょっと緊張するぅ」。出来上がったお餅はきな粉をまぶして、参加者全員に振る舞われた。  |

|

1月17日(金)  年長児の間で「けいどろ」という鬼ごっこが流行っている。追いつ追われつしている子どもたちを見ていたら、前を走っていた子が転んだ。しかし直後を追いかけていた子は瞬間にひらりとジャンプして衝突を避けた。その動きは非常にしなやかで、ほれぼれするほどだ。「今は六つで、ぼくはありったけおりこうです。だからいつまでも六つでいたいと、ぼくはおもいます」(A.Aミルン詩:周郷博訳) 1月の誕生会では、誕生児にも参加してもらい、わらべ歌遊びを紹介しながら楽しんだ。その後の手話の歌紹介は「まめまき」、子どもたちが大嫌いな節分が、少しずつ近づいて来た。  |

|

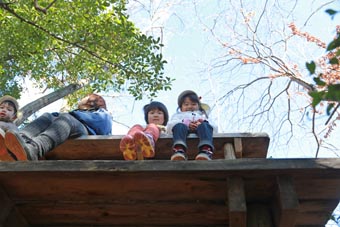

1月16日(木)  園庭の隅には毎年の落ち葉を積み上げて腐葉土を作っている一角がある。今日は年中の子たちが下の方を掘り出し、畑まで運んだ。いい感じに熟成していた腐葉土の中からはカブトムシの幼虫も出てくる。この堆肥場も田んぼと並ぶ「かえで流ビオトープ」である。 自然林「かえでの森」には、斜面の上にせり出した2畳分ぐらいの木製ステージがある。特別な用途はないのだが、急斜面を登り切った子が得意そうに座って足をぶらぶらさせたり、下から登って来る子を応援したりするのにはちょうどよい。  |

|

1月15日(水)  落葉樹の葉がほぼ落ちきった「かえでの森」は、歩く感触のベストシーズン。足の裏から伝わるふかふか感。耳から伝わるさわさわ感(そんな言葉ある?)だけでも幸せな気持ちになる。未就園児の登園日「かえでっこくらぶ」でやって来た小さい子やお母さんが森の斜面に多かった理由も、きっとそれ。 縄跳びが上手になった子は、一人の時にはほんの少ししかジャンプしないが、4人で跳ぶときには4倍ぐらいジャンプする。だって4人で気持ちを合わせて跳ぶと、跳べた回数の4倍うれしいんだもの。裸足の冷たさなど、何のその。  |

|

1月14日(火)  年少のK君は、遊具「屋根のぼり」のてっぺんに、今日初めて上がれた。ところがてっぺんで担任に祝福されてもうれしそうな顔もせず、高さをゆっくり味わうでもなく、あっさりと下りてきた。しかし振り返っててっぺんを見上げたときには、にやりと笑顔を見せた。 3学期の大きな活動は「劇あそび」。クラスでの話し合いなどがぼちぼち始まっている段階だが、年長T組では、感触を取り戻すためか、年少の時にやった演目を復習していた。簡単な劇だが、クライマックスを待つ場面では、年少の時と同じ顔になっていた。  |

|

1月10日(金)  朝の園庭にはうっすらと雪が積もっていた。子どもたちはあちこちからかき集めては、玉や小さな雪だるまをこしらえていた。年中のT君、K君は、雪のかたまりを水につけるとどうなるか。水をかけるとどうなるかをテーマに実験を繰り返していた。熱い探求心の前では、手の冷たさなど気にならない。 年中H組では、今年大豊作のシイの実を割り甘い中身を出していた。地道な作業だが「クッキーを作る」という目標があるからがんばる。気っ風のいい子が、大事に仕舞っていた「マイドングリ」を「使っていいよ」と出してくれたら、「オレのも」「オレのも」と、次々に提供者が現れた。  |

|

1月9日(木)  私も非常勤講師をしているH大学幼児教育科の学生15人がやってきて、自作した影絵劇「竹取物語」を演じてくれた。原作の雰囲気を大切にした台本だったので、言葉や時代背景の理解が園児には少し難しかったようだが、影絵とペープサートを組み合わせた舞台装置や工夫された演出は見応え十分だった。 年長A組で盛んな積木のビー玉転がし。私が作った長い部品や透明のチューブに加え、サンタさんまで新しいアイテムをプレゼントしてくれたから、ますます火がついている。一旦隠れた玉がしばらくして透明チューブに現れる仕掛けなど、感動するほどだ。  |

|

1月8日(水)  3学期の始業式。職員の出し物は2チームで作った「福笑い」。それを見て子どもたちは「初笑い」。そして、見て楽しんだ後は自分たちがやってみなければ気がすまないのが子どもたち。ほとんどの子にとって、こんな遊びは「初物」だろう。 年末にはきれいに片づけた積木コーナー。年長T組では早い便のバスで登園してきたS君が、積木を一個ずつ取り出してはていねい組み始めていた。更地を初めて耕すような気持ちだろうか。  |

|

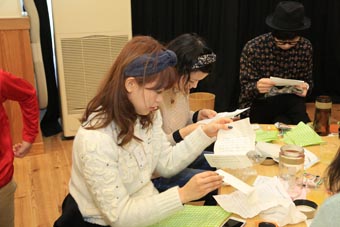

1月3日(金)  正月恒例の「タイムカプセル掘り出し会」が開かれ、卒園から15年経った学生や社会人の若者たちが集まってきた。久しぶりの再会で緊張気味の子もいるが、掘り出されたカプセルを、旧担任から一人ずつ名前を呼ばれて手渡されると、表情が一気に緩む。 逆ににぎやかだった子も、いざカプセルを開け、中から出てきた担任や親の手紙を読むときには、真剣な表情に戻る。いつもながら心が温まる半日だった。  |

|

2014年1月1日(水)  明けましておめでとうございます。 |